「電験三種」ってどんな資格? 仕事内容・試験概要・合格率・攻略法を徹底解説!

転職に有利な資格として人気の「電験三種」。年齢問わずニーズがあるので、セカンドキャリアの安定を求める人にも最適の資格です。取得のメリットから仕事内容、試験概要、難易度、攻略法までを、資格の学校TACの石田聖人講師が詳しく解説します。

{ 目次 }

- 1. 電気設備の保守・監督を担う国家資格・電気主任技術者

- 電気主任技術者とは?

- 電気主任技術者の種類

- 2. 年齢問わずニーズが高く収入も安定! 電験三種を取得する3つのメリット

- 取得メリット1:収入アップやセカンドキャリアでの収入確保が可能!

- 取得メリット2:独立開業も目指せる!

- 取得メリット3:抜群の将来性と安定性!

- 3. 毎年6万人以上の人が目指す大人気の資格! 電験三種 試験ガイド

- 電験三種の試験概要

- 電験三種の試験科目

- 4. 電験三種の合格率・受験データは? 過去の傾向を徹底分析

- 電験三種 過去5年の受験申込者数・合格者数・合格率

- 電験三種 受験者の年齢構成・受験回数・職業別属性

- 5. 試験は難しいの? 電験三種の難易度や合格のコツを解説!

- 過去5年の合格率は10%弱…でも3人に1人が科目合格!

- 他の資格試験の合格率と比較すると…

- 6. どうやって勉強したらいい? 電験三種の勉強法をアドバイス!

- 受験までの「勉強期間」はどのくらい必要?

- 勉強する科目に「順番」はある?

- 1年で一発合格を目指すスケジュール

- 2年計画で合格を目指す「科目別合格」制度を活かしたスケジュール

- 「独学」でも合格できる?

- 7. 「科目別合格」制度で合格を目指す! 電験三種合格の3つの攻略ポイント

- 攻略ポイント1:忙しい社会人は無理なく確実に合格を狙う!

- 攻略ポイント2:計算メインと暗記メインの科目をバランスよく組み合わせて苦手を乗り切る!

- 攻略ポイント3:範囲の広さを学習時間でカバーして高得点を狙う!

- 文系出身で、数学や電気の知識に自信がない人は…

- 8. 文系でも着実に狙える! 電験三種は手が届かない資格ではない

電気設備の保守・監督を担う国家資格・電気主任技術者

■電気主任技術者とは?

「電験三種」という資格をご存じでしょうか? 電験三種は正式名称を「第三種電気主任技術者試験」といい、発電所や変電所、工場、ビル、大型商業施設などに設置されている事業用の電気設備の保守・監督を行うための国家資格です。

電気設備は正しい方法で運用されないと大きなトラブルが生じ、それが原因で周囲一帯を停電させてしまうことだってあります。そこで国家試験に合格した電気のプロである電気主任技術者が、電気設備を適切に運用するよう法律で定められているのです。

事業用の電気設備(事業用電気工作物)の保安監督は、電気主任技術者の「独占業務」とされています。

現在、電気主任技術者の資格取得者に対する求人数はたいへん多く、非常に安定していることから、転職のツールとして、またセカンドキャリアへと転身する際の切り札として、電気主任技術者試験にチャレンジする人が増えているのです。

■電気主任技術者の種類

電気主任技術者は、扱う対象の規模に応じて第一種~第三種の3つに分類されており、それぞれで扱うことができる電気工作物(建物などに設置される発電や変電、送配電のための設備のこと)が違っています。

今回は、電気主任技術者の登竜門的存在となっている電験三種について、ご紹介します。

年齢問わずニーズが高く収入も安定! 電験三種を取得する3つのメリット

電気主任技術者試験が注目を集めている理由は、電気主任技術者という資格が持つ3つのメリットが大きく影響しているといえます。

■取得メリット1:収入アップやセカンドキャリアでの収入確保が可能!

電気事業法では、事業用電気工作物を設置している事業主に対して、工事・保守や運用など保安の監督者として電気主任技術者を選任しなければならない、と定めています。

このため、電験三種に合格すると、勤めている企業によっては電気主任技術者に選任され、資格手当が支給されるといったケースがあります。

また、ビルメンテナンス業や発電事業においては、電気主任技術者の確保が必要不可欠です。そのため電気主任技術者に対するニーズは非常に高く、定年後も活躍する人が多いことから、これらの業界への就職・転職を有利に進めることができます。

■取得メリット2:独立開業も目指せる!

電気主任技術者として一定期間の実務経験を積み、法律に規定されたいくつかの要件を満たすと、電気管理技術者として独立し、電気設備の管理を受託する業務を営むことができるようになります。

独立開業して個人事業主となれば、自身の体力が続く限り、かつ自分のペースで仕事を続けることができるのです。

■取得メリット3:抜群の将来性と安定性!

電気は工場やビルなど様々な施設で、動力や照明・情報通信のインフラとして利用されています。

特に近年はオール電化の住宅の普及が進んでいるほか、メガソーラーなど再生可能エネルギーの発電設備も大きく増加しています。

さらには、爆発的に拡大する情報通信量に伴うデータセンターの増加といった状況もあり、電気主任技術者の活躍の場はますます増えています。

これらの取得メリットは、どれも仕事に直結しています。当然、収入にもつながっているということです。

現在勤めている会社での収入アップや、転職のための足がかり、そしてセカンドキャリアにおける収入の確保という面で、電気主任技術者の取得は大きな意味を持つことでしょう。

ちなみに電気に関する資格として、ほかに電気工事士という資格があります。電気主任技術者は保安・監督のための資格であり、電気工事士は工事現場で電気工事を行うための資格と考えるといいでしょう。

電気主任技術者と電気工事士は学習内容で重複する部分もありますが、電気工事士試験は電験と比べて難易度が低いこともあり、電気工事士試験の学習をしてから電験にチャレンジする人もいるようです。

毎年6万人以上の人が目指す大人気の資格! 電験三種 試験ガイド

■電験三種の試験概要

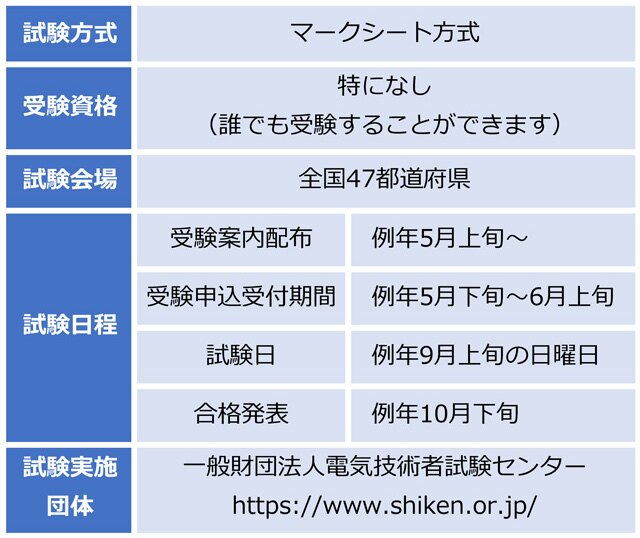

では、電験三種の試験概要を見ていきましょう。

はじめに受験資格ですが、特に指定されていませんので、誰でも受験することができます。

試験は年1回、毎年9月上旬の日曜日に行われており、2019年度試験から受験地区が拡大され、全国47都道府県での実施となりました。

出題の方式は、五肢択一のマークシート方式です。

スケジュールについては、以下を参照してください。

■電験三種の試験科目

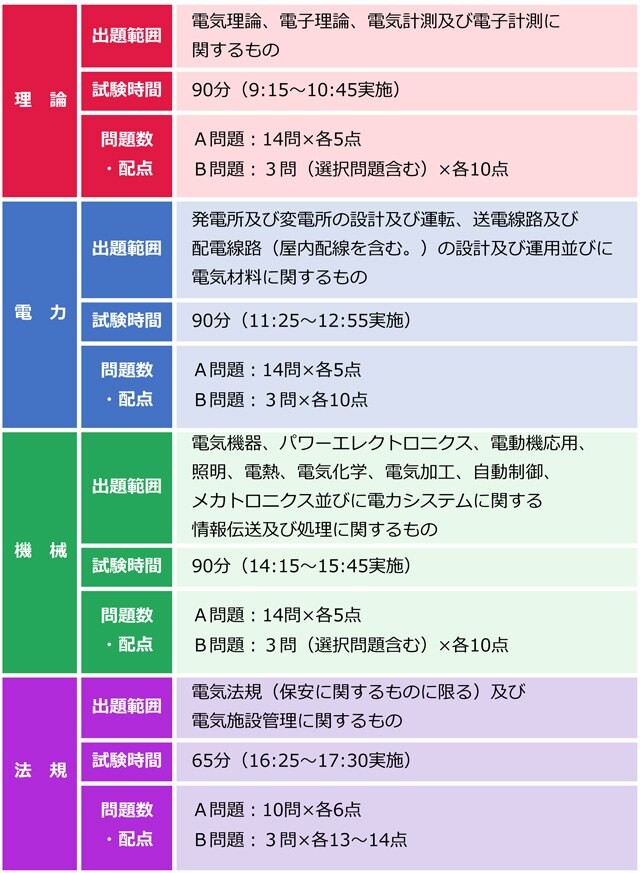

続けて、試験科目について見ていきましょう。

電験三種の試験科目は4科目となっており、それぞれ次のような範囲と問題数で出題されます。

試験の合否は科目別に判定され、4科目すべてに合格すると電験三種の資格が取得できます。

また4科目すべてではなく、一部の科目にのみ合格した場合は科目合格となり、以降2年間は申請により試験が免除されます。

科目合格制度

試験の結果は科目別に合否が決まり、4科目すべてに合格すれば第三種電気主任技術者試験合格となりますが、一部の科目だけ合格した場合には科目合格となって、翌年度及び翌々年度の試験では申請によりその科目の試験が免除されます。つまり、3年間で4科目の試験に合格すれば第三種電気主任技術者免状の取得資格が得られます。(一般財団法人電気技術者試験センターHPより)

合格点の目安としては、各科目とも60点以上ですが、試験が難しい場合は合格点が引き下げられることもあります。

ちなみに2018年度試験では、理論・電力・機械が55点、法規が51点でした。

電験三種の合格率・受験データは? 過去の傾向を徹底分析

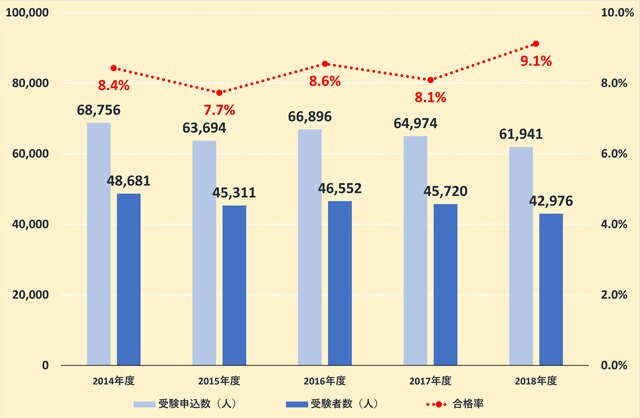

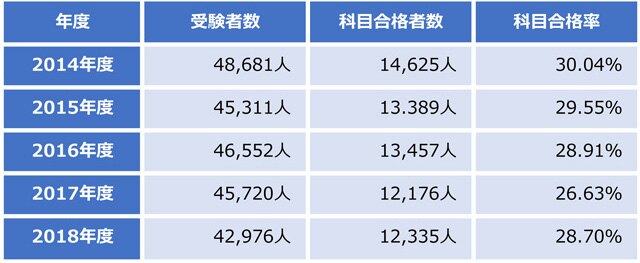

次に、電験三種試験の統計データを見ていきましょう。過去5年の受験者数、合格率などは以下の通りです。

■電験三種 過去5年の受験申込者数・合格者数・合格率

■電験三種 受験者の年齢構成・受験回数・職業別属性

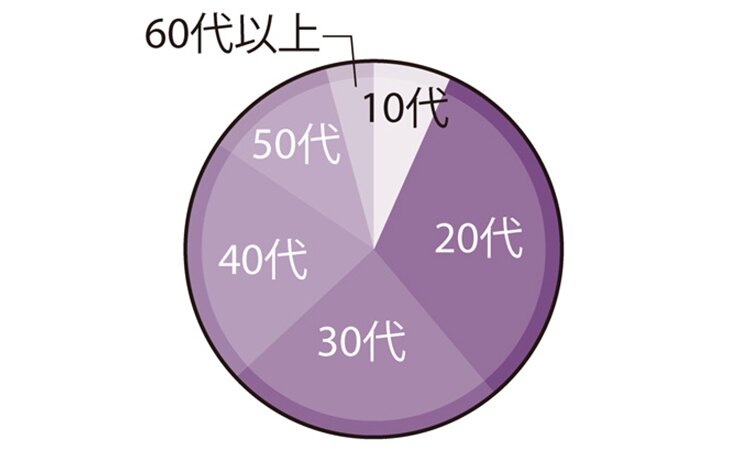

受験者の年齢構成

幅広い年齢層の人が受験していますが、なかでも40~60代の割合が高いといえます

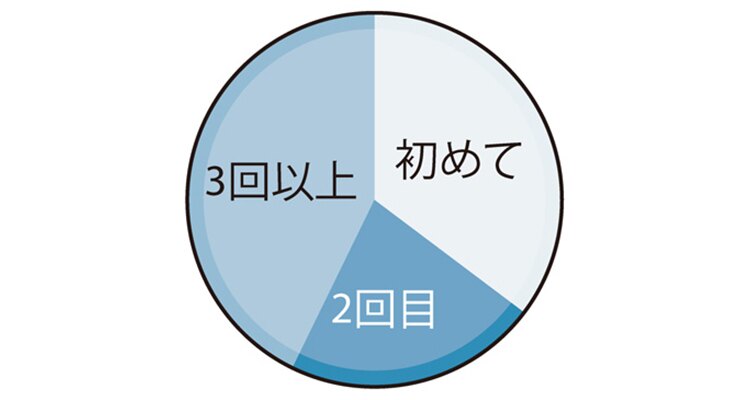

受験者の受験回数

3回以上受験している人が多い傾向がうかがえます

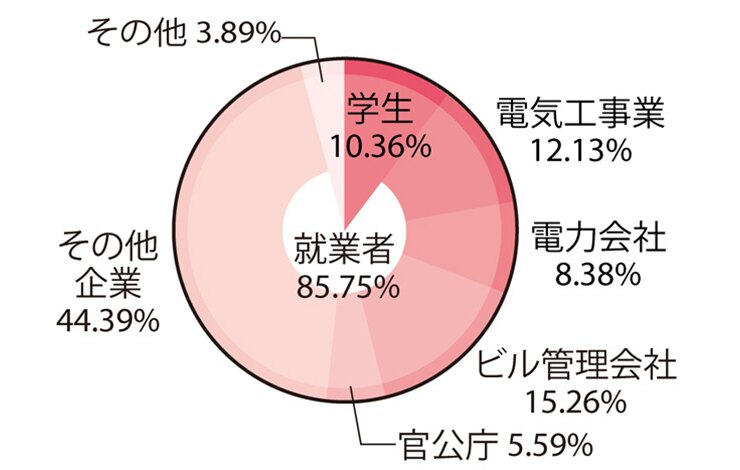

受験者の属性

就業者が多く、電力業界以外の人も多く受験しています

※注:未回答者を除く

(出典)一般財団法人 電気技術者試験センター「平成30年度電気技術者試験受験者実態調査」

試験は難しいの? 電験三種の難易度や合格のコツを解説!

電験三種の資格や試験の概要を見てきたところで、「実際どのくらいのレベルの人が受験しているんだろう?」「頑張れば自分にも合格できるのかな?」といった疑問をお持ちかと思います。そこで電験三種の過去の合格率に注目して、難易度について一緒に考えてみましょう。

■過去5年の合格率は10%弱…でも3人に1人が科目合格!

先ほどご紹介した「過去5年の受験申込者数・合格者数・合格率」をもう一度ご覧ください。

電験三種の合格率とは、「その年に電験三種を取得した人」の割合を表しています。

表から分かるように、ここ5年の合格率は10%を切る程度となっています。つまり、合格者は大体10人に1人程度ということになりますので、難易度が高く感じられるかもしれません。

しかし、電験三種には「科目別合格」という制度があります。これは「3年間で4科目の試験に合格すれば第三種電気主任技術者免状の取得資格が得られる」というものです。

ではこれを踏まえて、電験三種の過去5年の受験者数と科目合格者数・科目合格率を見てみましょう。

■電験三種 受験者の年齢構成・受験回数・職業別属性

これによれば、科目合格者の割合は、毎年30%前後と安定した数字となっています。

3人に1人が受かる試験で、3年以内に4科目分合格すればいいと考えると、さっきの印象とは少し変わるのではないでしょうか?

そうです。着実に科目合格を積み上げていけば、最終合格へとたどり着くことができるのです。

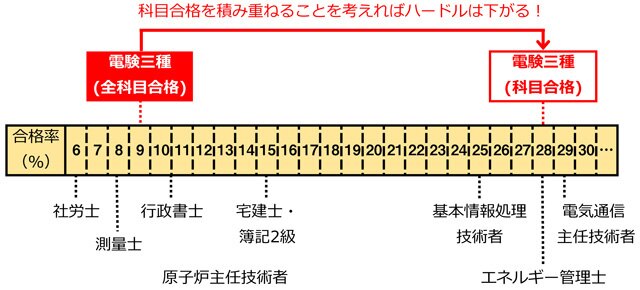

■他の資格試験の合格率と比較すると…

せっかくなので、他の資格試験の合格率とも比較してみましょう。

すでに取得済みの資格や、知っている資格があれば、比較してみてください。

電験三種(全科目合格)の合格率は9.1%と、やはり難しく見えます。しかし、電験三種(科目合格)という切り口から見てみるとどうでしょうか?

やはり、ずいぶんとハードルが下がって見えますね。

もちろん、それぞれの資格ごとに勉強内容や方法、試験スタイル、受験者数も違うので、単純な比較はできませんが、一つの参考にしてみてください。

どうやって勉強したらいい? 電験三種の勉強法をアドバイス!

■受験までの「勉強期間」はどのくらい必要?

まずは、学習を開始してから受験にいたるまでの勉強期間を考えてみましょう。

理系出身なのか? それとも文系出身なのか? また、電気について学んだことがあるのか? すでに電気関係の仕事に就いているのか?

といったように、電験三種試験で問われる内容についての事前知識があるかどうかによって、受験までのスケジュールの立て方や学習期間は変わってきます。

ひとまず十分に事前知識があるという人であれば、最初の受験までに約半年間程度と設定するといいでしょう。

そうでないという人は、学習開始から合格までの期間を、1年~2年程度として考えてみましょう。

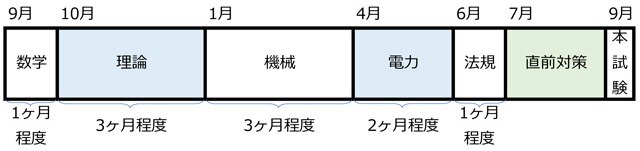

■勉強する科目に「順番」はある?

ところで、電験三種の受験科目である4科目ですが、どの順番で学習していけばいいでしょうか?

最初は必ず「理論」から学習しましょう。「理論」はすべての科目の基礎となるので、これが理解できていないと、他の科目の学習に大きな支障をきたしてしまうからです。

「理論」の次に学習するのは、「機械」もしくは「電力」とし、最後に「法規」を学習するのがおすすめです。

「機械」と「電力」のどちらを先に学習するかについては、いろいろな考え方があるようですが、学習範囲が広い「機械」を早めに学習するという人が多いようです。

これらのことを踏まえた上で、2つほどスケジュール例をご紹介したいと思います。

■1年で一発合格を目指すスケジュール

電験三種では、電気に関する知識問題のほかに計算問題も出題されています。数学に自信を持っているという人であれば、数学を飛ばして「理論」から学習を始めてもいいでしょう。

万が一、9月の本試験で不合格の科目があった場合には、翌年にその科目に再チャレンジしましょう。

■2年計画で合格を目指す「科目別合格」制度を活かしたスケジュール

1年目は数学と「理論」を中心にしっかりと学習しつつ、余力を他の3科目「機械」「電力」「法規」の学習に充てます。次の年に、不合格だった科目の合格を目指し、2年間で合格を目指すスケジュールです。

もし1年目の学習開始が遅くなった場合には、1年目は「理論」+他の科目を1科目ないし2科目に絞ることで学習負担が軽減するという方法も有効です。

その場合、2年目に残りの科目と、不合格だった科目の合格を目指すことで、2年間での合格を達成するスケジュールになります。

いかがでしょう。学習のスケジュールはイメージできましたか?

■「独学」でも合格できる?

では、実際の学習法についてもお話ししておきましょう。

電験三種は、独学で取得する方が多い資格といえます。

独学者の多くは、市販の受験対策書籍と過去問題集を使って学習しており、最近では『みんなが欲しかった! 電験三種』(TAC出版)シリーズの各書籍が人気を集めています。

そのほか、各地で開かれている講習会などに参加し質問するなどして、苦手な分野を補強している人も多いようです。

独学での学習に自信がないという方は、講座を受講するという選択肢もあります。通学の講座を実施しているスクールは少ないようですが、昨年から「資格の学校TAC」が電験三種の講座を開講しています。

これらの講座は、書籍を購入して独学する方法と比べると高価ですが、ポイントを押さえた講義が受けられ、わからないところも気軽に質問できるなど、学習上のメリットがたくさんあります。

結果的に短期間で合格できるので、かえって効率的ともいえるでしょう。

「科目別合格」制度で合格を目指す! 電験三種合格の3つの攻略ポイント

ここまで説明してきた通り、電験三種は4科目で行われ、4科目すべてに合格すれば晴れて電験三種の資格が取得できます。

もちろん、1回の受験で合格を目指すこともできますが、試験制度として「科目別合格」制度が採用されているので、これを意識しない手はありません。

「1科目でも合格した年を含めて、3年以内に4科目全部合格しましょう」というルールになっているので、これらを踏まえて、次の攻略ポイントを意識するといいでしょう。

■攻略ポイント1:忙しい社会人は無理なく確実に合格を狙う!

時間のない社会人は、総学習時間に合わせて科目数を選びましょう。

もしも本試験まで8ヵ月~1年程度の時間があるならば、一度の受験で4科目すべての合格を目指すことをオススメしますが、時間的な余裕がない場合には無理をせず、科目を絞って受験したほうがいいでしょう。

なお、初回受験のときに1科目だけを受験するなら、「理論」を選択するのがオススメです。

■攻略ポイント2:計算メインと暗記メインの科目をバランスよく組み合わせて苦手を乗り切る!

電験の科目には、計算の多い科目と暗記の多い科目があります。計算もしくは暗記ばかりだとモチベーションが続かないという方は、自分の得意不得意に合わせて組み合わせるといいでしょう。

特に、初学者で最初からつまずきたくない……という人は、計算科目ばかりにならないように工夫してみましょう。

各科目の計算・暗記の比重について知りたい方は、TAC電験講座による動画「科目合格で無理なく狙う!電験三種合格法」を参考にしてみてください。

■攻略ポイント3:範囲の広さを学習時間でカバーして高得点を狙う!

電験三種の科目は、範囲が広いのが特徴です。

すべてを学習するには、どうしてもある程度の時間がかかります。「科目別合格」制度を使えば、1科目に充てられる時間が増え、着実に範囲をつぶすことができます。

■文系出身で、数学や電気の知識に自信がない人は…

さて、この記事を読んでいる読者の中には、文系出身の人や初めて電験三種という資格を知った人も少なくないと思います。

数学や電気の知識に自信が持てない…と思っているかもしれませんが、心配する必要はありません。

一口に数学といっても、必要なのは電験に関する部分のみ。中学生レベルの知識なら、誰もが一度は触れたことがありますし、そこに簡単なベクトルや複素数の知識を少しずつ上乗せすれば十分です。

また、電験三種で扱う電気の知識に関しては、私たちの身のまわりにあるものばかりなので、簡単な問題から順番に積み重ねていけば、自然と身についていくものです。

ご自身に合ったものいいので、是非一度、電験のテキストに目を通してみてはいかがでしょうか? 数式は一見難しそうでも、やり始めてしまえば初学者でも自信がでてくると思います。

最初の1冊にオススメの書籍を、以下に紹介しておきます。

書籍情報

みんなが欲しかった! 電験三種 はじめの一歩 (みんなが欲しかった!はじめの一歩シリーズ)

著者:TAC出版開発グループ

出版社:TAC出版

販売価格:¥2,160 (2019年7月12日時点の価格)

文系でも着実に狙える! 電験三種は手が届かない資格ではない

電験三種は、「科目別合格」制度でゆっくりじっくり目指すことができるので、社会人に向いている資格だといえます。

その学習内容から、どうしても“理系資格”としてとらえられ、初めて学習する人にとってはハードルが高いと感じられるかもしれませんが、先ほどの科目合格率の説明でも見たとおり、約3人に1人は合格できる科目合格を着実に狙っていけば、初学者でも十分取得可能です。

実際に、多くの初学者の方や文系の方が、この電験三種試験にチャレンジしています。

数学や物理に縁遠かった方は、最初は理解に少し時間がかかるかもしれませんが、慣れてくれば問題もこなせるようになります。「sin(サイン)、cos(コサイン)ってやったな、懐かしいな」なんて学生時代を思い出して、楽しみながら資格を目指してみましょう!

今や私たちの生活になくてはならない電気ですが、その歴史は浅く、実用化されたのはここ150年のこと。生活に明るさと豊かさをもたらしてくれる一方で、その扱いは非常に難しく、時には命の危険さえあるものです。

だからこそ、その保守・運用には国が認めた資格を持つ人材が必要であり、その資格こそ「電気主任技術者」なのです。

記憶に新しいところでは、2018年の北海道胆振東部地震により、道北と函館で大停電(ブラックアウト)が発生しました。私たちには電気について、まだまだ解決しなければならない課題がたくさんあり、「電気主任技術者」を取得することで、そんな日本の電気の安全を担うことができるようになります。

つまり電験三種は、あなたと日本の未来を変えることができる可能性を秘めているのです。

この資格をきっかけに、電気の未来に携わってくださることを願っています。

石田 聖人(TAC電験三種講座 講師)

筆者紹介

石田 聖人(いしだ・まさと)

電験三種合格・TAC電験三種講座 講師

試験にめっぽう強い電験のスペシャリスト。

TAC出版『みんなが欲しかった! 電験三種』シリーズの執筆メンバー。 自身は、電気の知識ゼロから独学で勉強を始め、2年で三種に合格。同時に、三種の勉強のみで二種の一次試験「電力・機械・法規」に合格。勉強中に苦労した経験から「初学者目線でわかりやすく」がモットー。過去の試験問題を徹底的に分析し、効率よく試験に合格するための「本物の試験対策」を教える。

★社会人の学びに役立つ「資格取得」記事一覧はこちら